Le carbone est notre cible, nous allons non seulement éviter d’en produire, mais aussi le piéger. Cette capture du CO2 est indispensable si l’on veut tenir notre pari de neutralité carbone à l’horizon 2040. Dans ce domaine, nous disposons d’un gros avantage, nous pouvons compter avec la capacité de séquestration du carbone de l’océan et des marais littoraux. Ce sont les puits de carbone bleu. Les autres puits (le végétal, la terre) ne sont pas pour autant absents du projet.

Capter et séquestrer le carbone bleu

On désigne par le terme de « carbone bleu » le carbone qui est capté puis séquestré par les écosystèmes océaniques et littoraux.

Les végétaux et micro-organismes phototrophes (qui mettent à profit l'énergie lumineuse pour réaliser la synthèse de leurs aliments) présents dans l’eau captent, durant la photosynthèse, le dioxyde de carbone (CO2) provenant de l’atmosphère. Au cours de leur vie, ces végétaux peuvent être consommés par les animaux, le long de la chaine trophique. A leur mort ou lors de leur dégradation, des débris de ces végétaux et de ces animaux se déposent sur le sol sous l’effet de la sédimentation. Au fil du temps ces débris sont recouverts par des sédiments et sont donc enfouis. Lorsqu’ils atteignent une profondeur suffisante, l’oxygène n’est plus présent dans le sédiment et la décomposition ne peut donc plus avoir lieu. Le carbone est donc séquestré durablement dans le sédiment (durant des milliers d’années) et s’appelle donc le carbone bleu.

Pour nous aider à mieux comprendre le carbone bleu, une exposition pluridisciplinaire a été réalisée par le laboratoire LIENSs de l’Université de La Rochelle. Elle est accessible sur le site : https://carbone-bleu.univ-lr.fr/

Quels milieux sont concernés ?

La notion de « carbone bleu » est assez récente. Ce terme a été utilisé pour la première fois en 2009, dans un rapport du Programme des Nations Unies pour l’Environnement pour décrire le carbone capté et stocké dans les écosystèmes océaniques et côtiers. Cela inclut les habitats d’herbiers marins, prés salés, marais littoraux, mangroves et l’océan.

Dans le cadre de notre projet nous avons choisi d’explorer également d’autres écosystèmes présents sur notre territoire : les vasières et les marais rétro-littoraux (doux, saumâtres et salés)

En tout, nous allons étudier 7 types d’environnements présents sur l’Agglomération de La Rochelle afin de mieux comprendre le bilan carbone (bleu) de ces écosystèmes :

Courtes descriptions des milieux

Marais rétro-littoraux : marais situés à l’arrière du trait de côte. Ils sont souvent séparés du littoral par une digue ou par des ouvrages qui déconnectent le milieu du balancement des marées

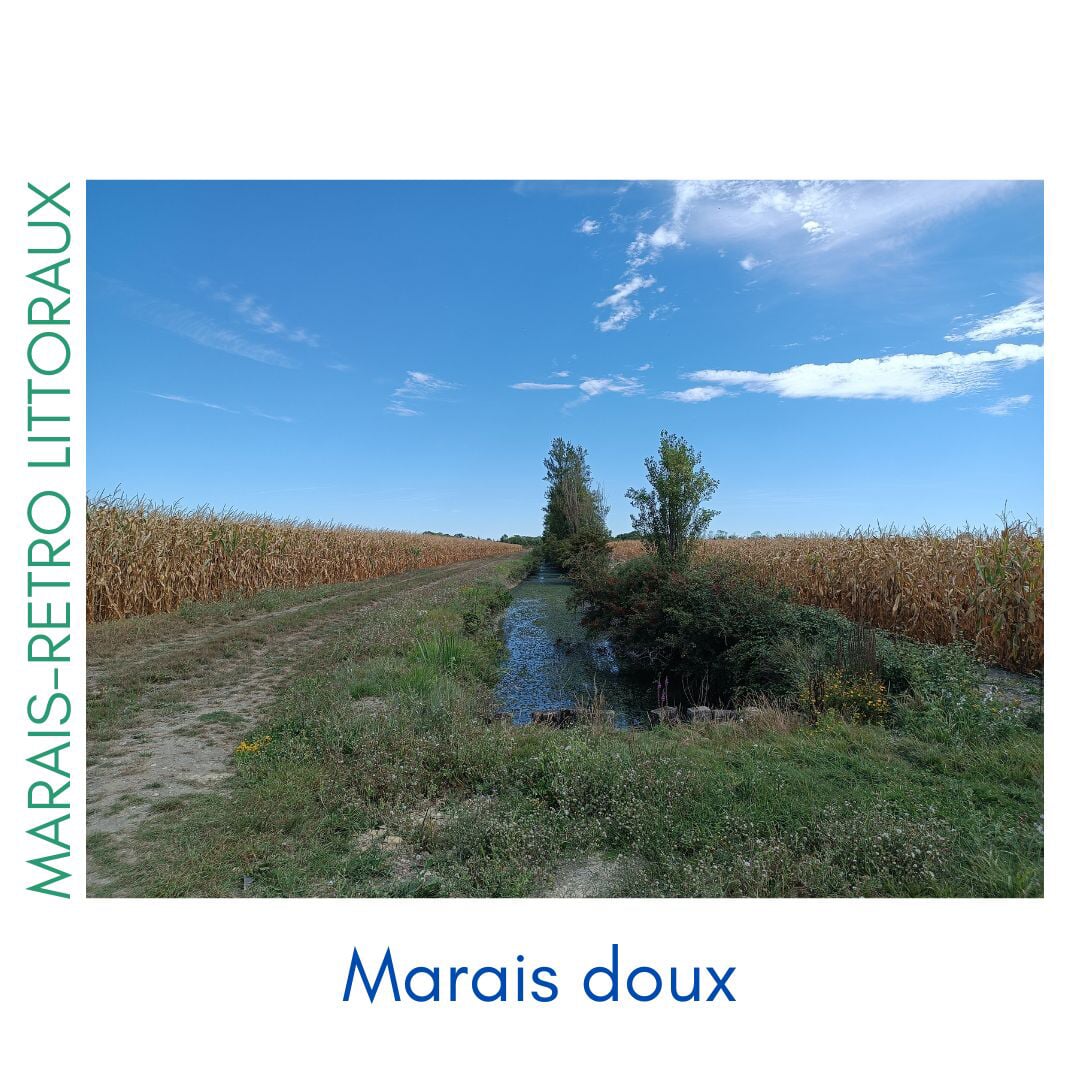

- Marais doux : Milieux composés d’un réseau de canaux anthropiques alimentés par de l’eau douce (cours d’eau, ruissellement, etc.) et réaménagés à des fins agricoles (grandes cultures, prairies)

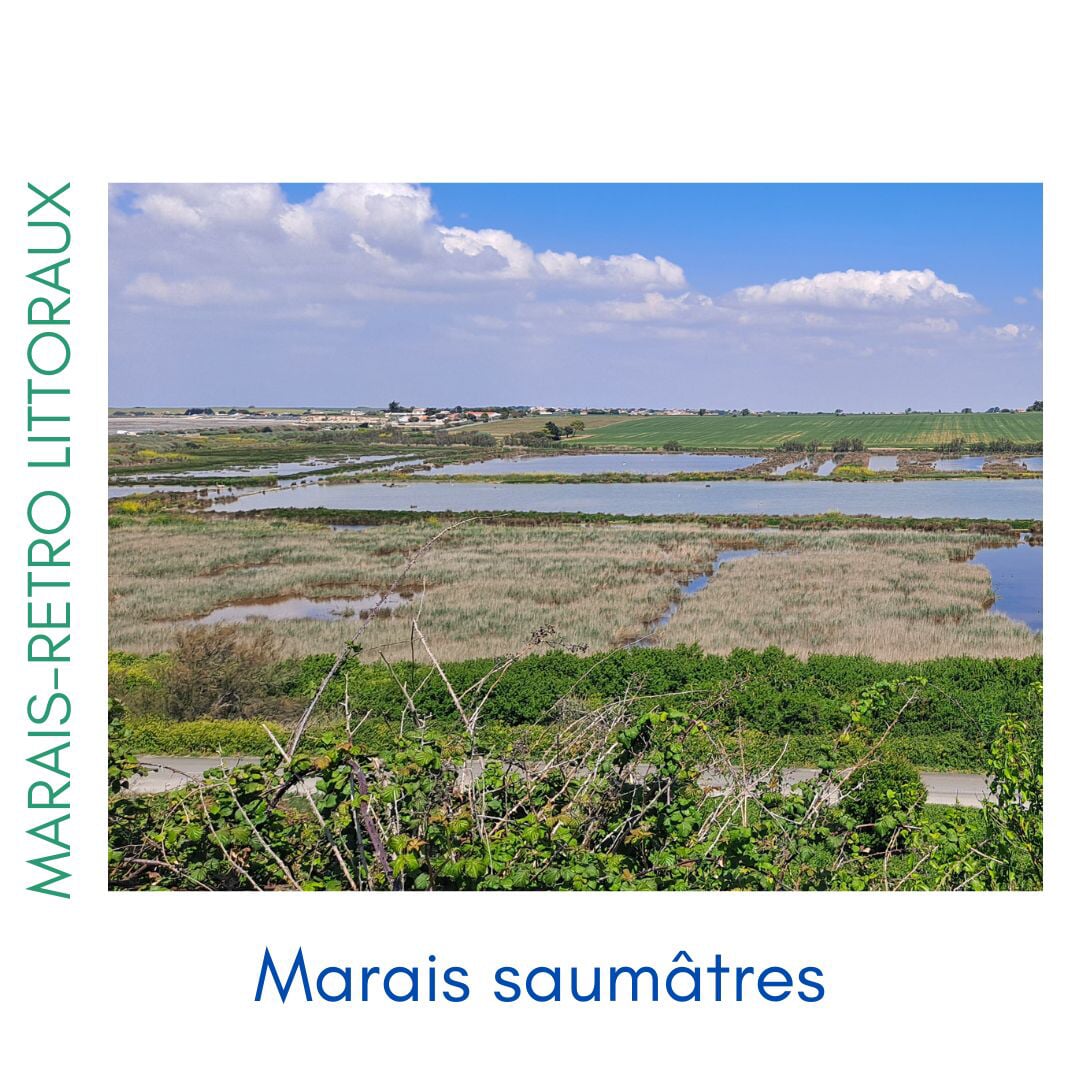

- Marais saumâtres : Marais dont la salinité de l’eau est supérieure à l’eau douce mais inférieure à l’eau de mer

- Marais salés ostréicoles : Marais endigués alimentés par l’eau de mer à l’aide d’un réseau de canaux. Sur l’Agglomération ils sont tous à activité ostréicole et composés de bassins d’élevage et d’affinage des huîtres appelés « claires »

_

Marais littoraux ou côtiers : milieux soumis au balancement des marées

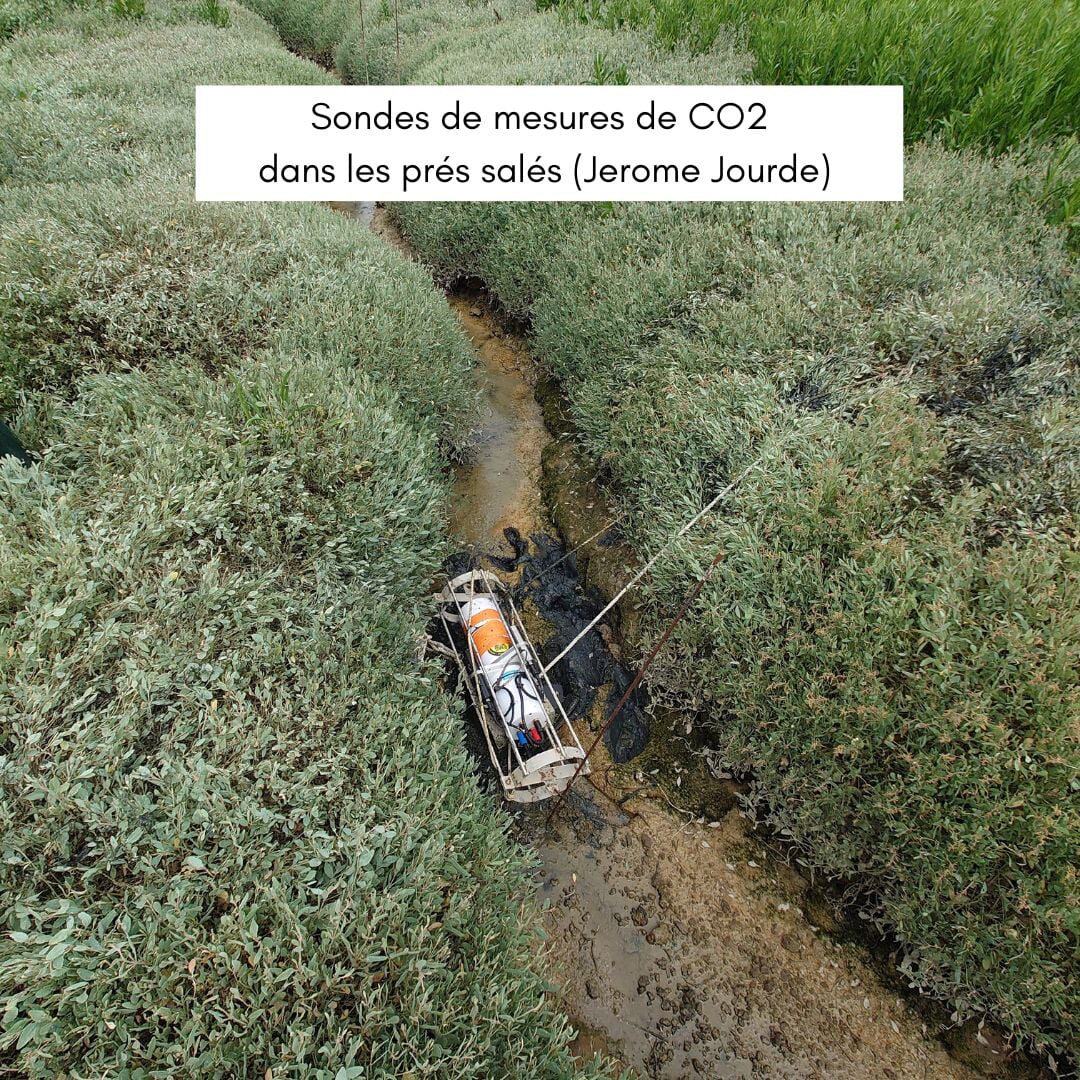

- Prés salés : Partie haute de l’estran, végétalisée principalement par des spartines et des obiones, submergée par les marées de vives eaux

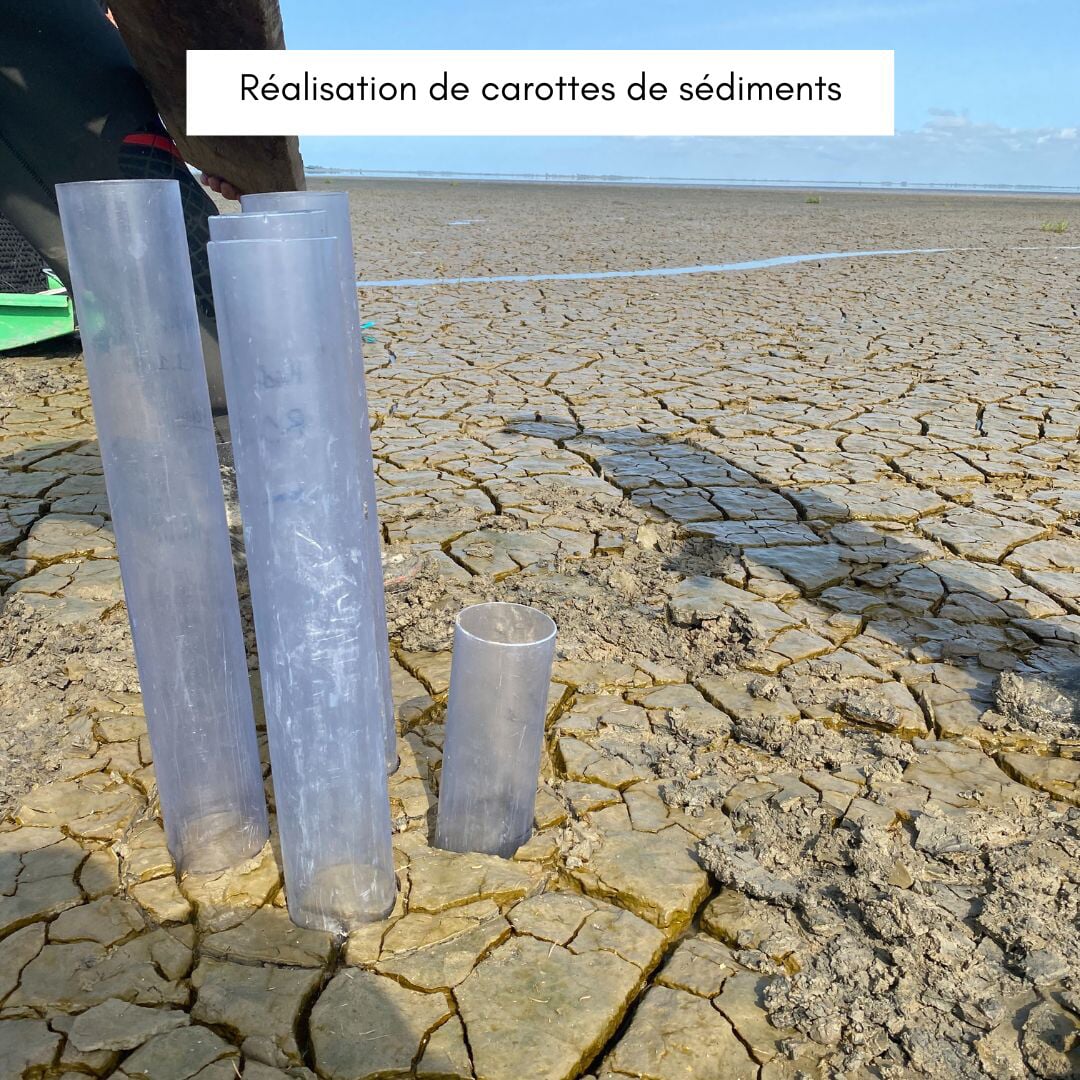

- Vasière intertidale : Partie basse de l’estran, pauvre en végétation, composée de sédiments fins appelés « vase »

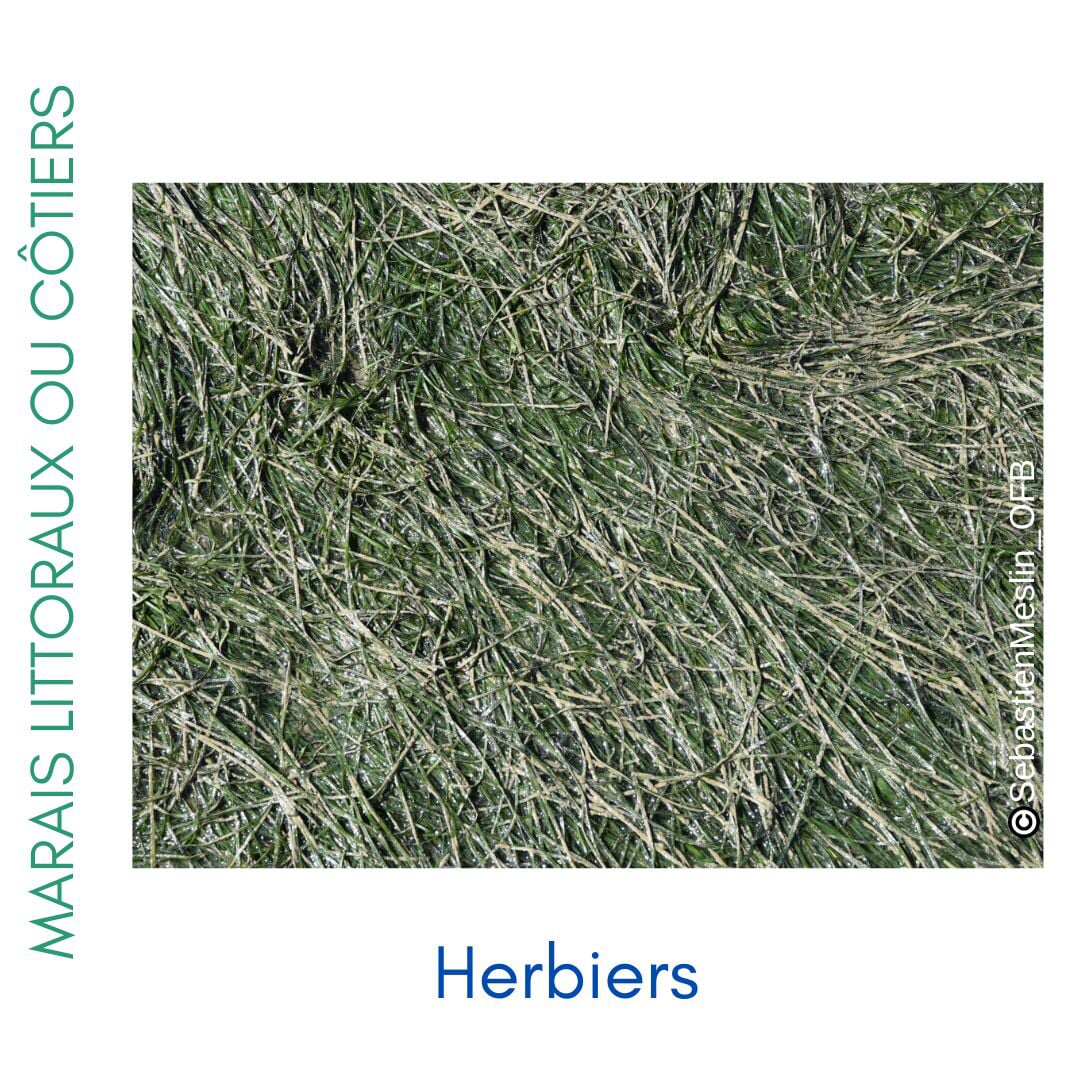

- Herbiers de zostère naine : Plantes marines de l’espèce « Zostère Naine » formant des prairies sous-marines appelées « Herbiers »

_

Océan : Grande étendue d’eau salée qui encercle les continents ; surface toujours en eau au large de l’estran

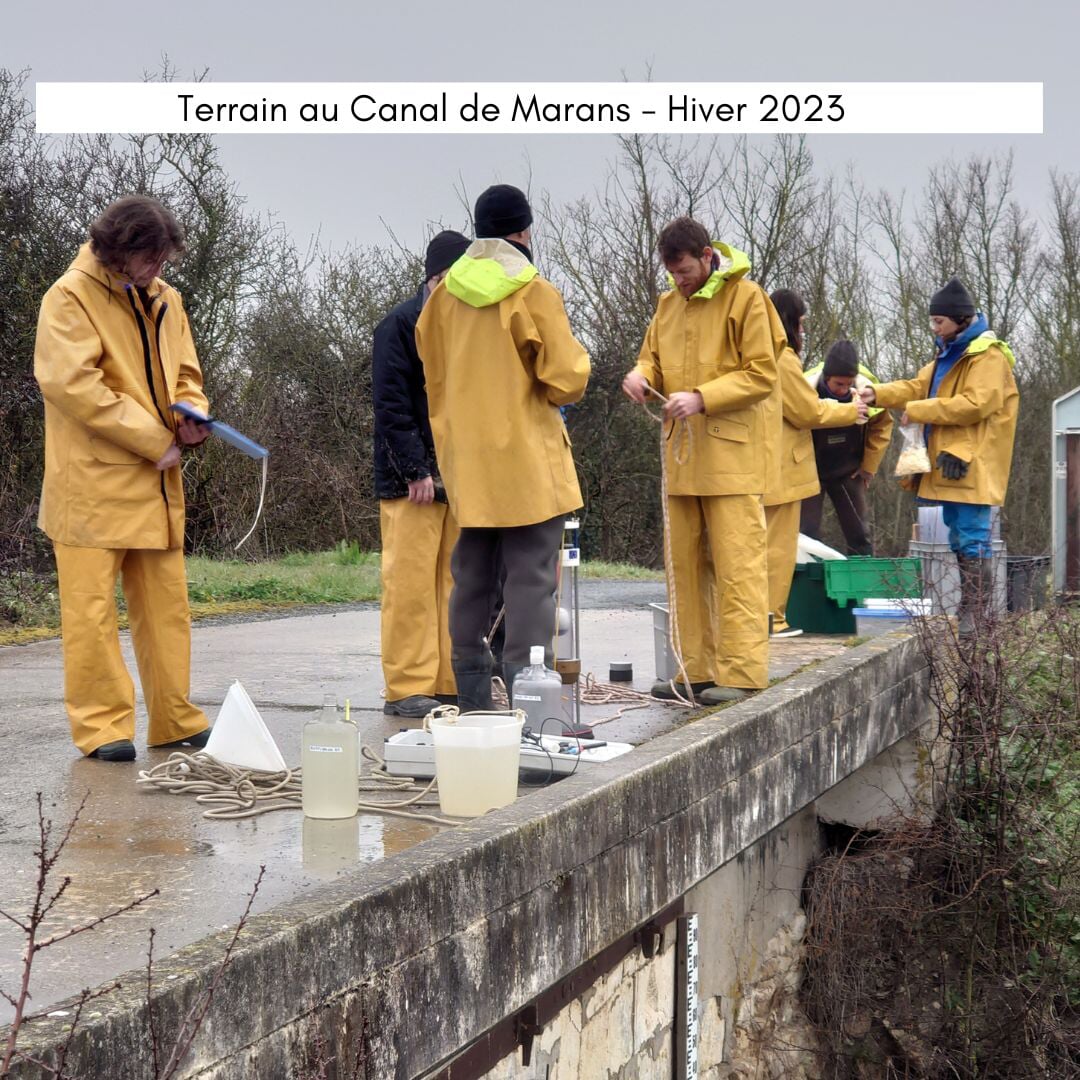

Les recherches en cours

Cet axe de travail est avant tout un projet de recherche. L’objectif est de réaliser le bilan carbone de chacun des milieux présentés précédemment. Ces recherches sont menées par l’Université de La Rochelle, en partenariat avec d’autres structures telles que l’IFREMER, l’UNIMA, l’Université d’Angers, etc.

Les résultats de ces études permettront de fournir des recommandations de gestion, de restauration et d’entretien de ces milieux naturels. Les gestionnaires des marais, qu’ils soient propriétaires publics ou privés, pourront se baser sur ces outils d’aide à la décision pour optimiser cette fonction de puits de carbone bleu.

- 2022 – Thèse de Laura Lavaud : Contributions des vagues dans les surcotes de tempêtes en zones littorales

- 2022 – Thèse de Raphaël Moncelon : Couplage Benthos-pelagos en marais littoraux de Charente-Maritime

- 2023 – Thèse de Caroline Marais : Formation de concrétions calcomagnésiennes pour la protection côtière

- 2023 – Publication scientifique de B. Amann, E. Chaumillon, S. Schmidt, L. Olivier, J. Jupin, M.C. Perello, J.P. Walsh : Evolution pluriannuelle et pluridécennale de l'accrétion sédimentaire dans un pré-salé de la côte atlantique française : implications pour la séquestration carbone

- 2024 - Thèse de Jérémy Mayen : Echanges de CO2 atmosphérique dans les marais charentais

- 2024 - Publication scientifique de Amann B., Chaumillon E., Bertin X., Pignon-Mussaud C., Perello M-C., Dupuy C., Long N., Schmidt S. : Comprendre l'accumulation de sédiments et de carbone dans les prés salés macrotidaux pour la résilience climatique

- 2024 - Publication scientifique de Savelli R., Le Fouest V., Becker M., Perrois G., Rousset F., Dupuy C., Simard M., Menemenlis D. : Le réchauffement pourrait modifier les réponses phénologiques des microalgues benthiques dans les zones intertidales tempérées

-

2024 - Publication scientifique de Mayen J., Polsenaere P., Lamaud E., Arnaud M., Kostyrka P., Bonnefond J-M., Geairon P., Gernigon J., Chassagne R., Lacoue-Labarthe T., Regaudie de Gioux A., Souchu P. : Echanges atmosphériques de CO2 mesurés par Eddy Covariance au-dessus d'un pré-salé tempéré et influence des facteurs de contrôle environnementaux

Actualités carbone bleu

Carbone bleu : quelles avancées en 2023 et 2024 ?

Consultez nos deux journaux pour découvrir les avancées scientifiques et les évènements marquants du carbone bleu au cours des deux dernières années.

Livret - Les écosystèmes de carbone bleu

Consultez notre livret pédagogique sur les écosystèmes de carbone bleu au sein de l'Agglomération de La Rochelle

Presse

- Décembre 2021 - Sud-Ouest : Le marais de Tasdon, puits ou source de carbone ?

- Décembre 2023 - Journal municipal de La Rochelle : Comprendre le carbone bleu

- Janvier 2024 - Sud-Ouest : Dans les marais l'espoir du carbone bleu face au réchauffement climatique

- Janvier 2024 - L'HEBDO : Baie de l'Aiguillon, des carottages pour mieux cartographier le milieu

- Février 2024 - Sud-Ouest : Renaturé, le marais de Tasdon retrouve partiellement des fonctions de puits de carbone

- Avril 2024 - Gazette Rivière n°59 - CPIE Val de Gartempe : La stratégie carbone bleu du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone

- Septembre 2024 - Vendée Globe : Qu'est-ce que le carbone bleu ?

- Octobre 2024 - Sud-Ouest : Biarritz : Une exposition de Surfrider explique les bienfaits du carbone bleu

- Janvier 2025 - Vendée Globe : Le carbone bleu : pourquoi les marais salés littoraux ?

- Janvier 2025 - Lettre Forum n°50 la lettre des marais atlantiques : Dossier central - Le carbone bleu projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone

Explorer le carbone bleu

Découvrez des ressources et sites internet dédiés au carbone bleu :

Les puits de carbone vert

Des connexions entre le carbone bleu et le carbone vert seront établies à travers le projet TETRAE – Maintenir des marais vivants face au changement climatique ( https://www.tetrae.fr/les-projets/mavi ). Des initiatives telles que la végétalisation des espaces urbains et la plantation d’haies et d’arbres, qui contribuent à capturer le carbone à partir du végétal pourront notamment être soumis à la Coopérative carbone.